时令,莆田的山风与福州的海风一样温润和煦;背影,荔城的深巷幽静、园亭秀美、商市繁华与榕城的风光明媚、胜迹遍布、经济发达一样欣欣向荣。2017年的初夏与28年前初夏一样的令人难以忘怀。

那是1989年“五一节”后的一天,福州是晴天,我看到远方的天际线奇妙地分割着宁静的天空和激跃的云。我沐浴在山风过后的海风里,穿越在荔城与榕城中,兴匆匆找到福建师范大学中文系俞元桂教授。他温婉的举止,优雅的风度,令人诚悦。一落座,教授给我斟上一杯茶,淡淡的清香,弥漫着古老的客厅。我们互为介绍后,难免说到家乡的荔枝呀、杨梅呀、俞教授他们的祖先俞良甫雕版闻名国际等常识性的话。之后,话盒是从45年前俞教授爷爷俞云章的一首诗开始的。之后侃侃而谈,他思路清晰,睿智非凡,脸上一丝微微的意藴,一份隐隐的沧桑。透过那沧桑和意藴,我能看到教授那穿过岁月留下的年轻时代的刚毅。彰显这位新中国建立前知识分子身上传统美德。突然间,又把俞教授带到45年前.........

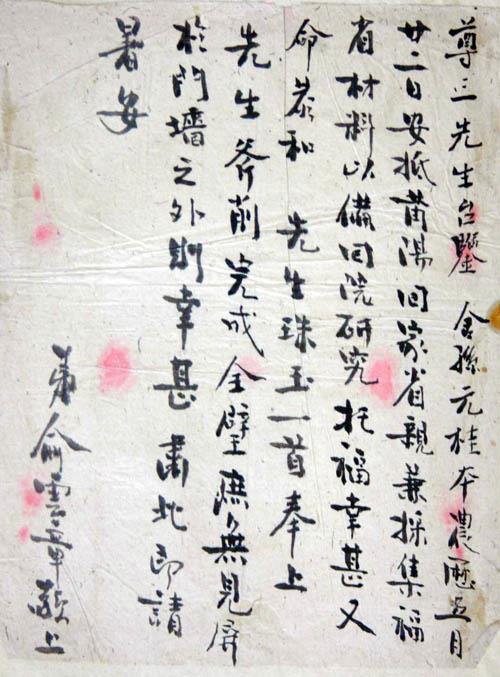

甲申(1944)年初夏,俞教授爷爷俞云章(字少松)写给八十同庚的仙游东门外榜头崑頭尊三(陈德一、清秀才,新中国首届各界人民代表,笔者妻之曾祖父)一信:

尊三先生台鉴:舍孫元桂本农历五月二十二日安抵莆阳,回家省亲,兼采集福省材料,以便回院研究,托福甚幸,又命恭和先生珠玉一首奉上。先生斧侧完成全璧,庶无见屏於门墙之外,则幸甚,肃此即读。暑安!俞云章 敬上

俞元桂教授看到这里,十分惊讶,又无比激动,喃喃自语:“敬爱的爷爷,我在您身边!”

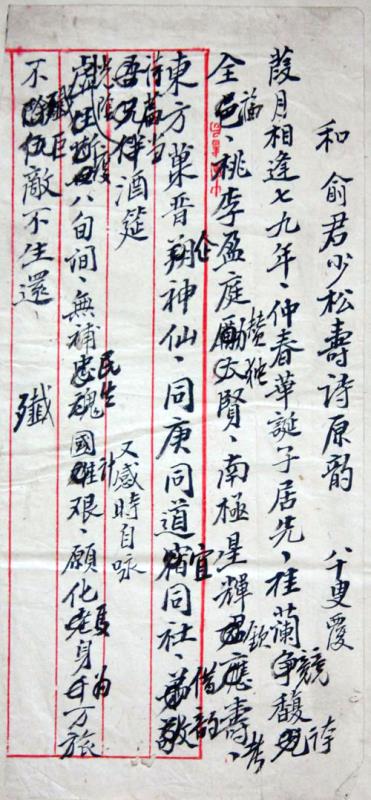

我再捧上45年前俞云章的诗篇,俞教授激动,“浑如隔世”,手有点抖,双手端端正正接过“诗章”展在胸前,朗朗诵读:

贺仙邑崑頭村尊三陈德一先生亦八旬大广《七律》一首:

尊翁道我是齐年,

屈指生辰仆占先。

福禄增绥添鹤算,

儿孙继世作龙贤,

群钦寿相如彭老,

共羡诗才是谪仙。

泮水重遊真见罕,

崑山桃李醉琼筵。

莆田东关八十叟少松俞云章与敬

俞教授的年轮彷佛少了半个世纪,用古代书生口吻,有板有眼,吟唱自若,颂扬赞美,音韵慳锵有力,节奏自然流畅。瞬间,欢声绕梁,美轮美奂。我激动不已,亦互动着倾前仰后,踏步节拍,连连应和。

我又递给俞教授一旧箋,系甲申年(1944)陈尊三感时自咏:

光阴虚度八旬間,无补民生国计艰。

愿化马身为万旅,不歼巨敌(指日本强盗)不生还。

我告诉教授,那年(1944)春节,尊三还在自家大门贴出自拟的对联:倭寇不除有何颜面;国仇未报负此頭颅!

俞教授激动地说:“我所知道的我的家祖父和您的姻曾祖父这辈人,在长期的中国传统文化的浸润下,形成遵道、立德、修身行为,秉承了数千年中华民族血脉的一种文化基因,是我国传统文化体系中现时很难代替的文化代表。由于老一辈对传统的人格风范有一种整体的亲近感,所具有的君子之德,其实质就是人的内心世界的一种修为,这始终是我们社会所推崇的,是现代人所学习的。”我兴奋地称是。俞教授继续说:“我们所说的传统文化是什么?”他自问自答:“其实,传统文化的修为,至诚为道,至仁为德。至诚之外,更行他道,皆为非道;至仁之外,更作他德,皆为非德。”我快言快语:“道德两字,为老子(李聃)写《道德经》时显现。《道德经》乃中国古代思想的精华,可称为华夏智慧的宝典。用当下的话解释,道就是客观规律,德就是遵循客观规律而做人做事。教授您爷爷这一辈做到了以诚言道,以仁言德,是华夏传统文化的传承人。”俞教授接着说:“我国传统文化的传承,不能单凭学历,我们一辈子都要读书、实践;实践后的再读书、读书后的再实践,知道自身的不足和浅薄,从而使内心世界可以秉持的一种人格依靠……”他说得昂扬顿挫,我快速笔记,像是一场访谈录。

俞教授仔细端详了我,说:“由于您和我所从事的行业不同,对文化的着力点、对社会、对人的看法也是会有差异的。”我点头称是。我感到教授的和蔼可亲。

聊着聊着,无意中,我们聊到当下,俞教授说:“中国地域辽阔,面积大约相当于整个欧洲。即使数千年前,华夏与世界其他国家相比,也是非常广阔的。复兴华夏文化是人类最重要的文化。它是从分散到集中,集中后的团结和统一。以儒治国、以礼治国,以德治国、依法治国,兴赏以劝善,刑罚以惩恶,两者结合起来,才是圣王治国之道。而这两者之间,礼尤其重要。因为它起到一个规则、约束的作用,能够防范于未然。通过礼教,让错误的行为不会发生,礼的作用就特别强调道德。这是中国特色的约束机制。”他机智地用教师所专长的圈、点和弧线动作,继续说:“在校学生特别是高校学生,应和各族人们,能够像我国传统文化所要求的那样,都做到内外兼修,德才并蓄。内,要日省吾身,修为德行,升华境界;外,要遵从法度,崇德扬善,推动德与才、知与行、律己与待人的高度和谐统一,做到有所为,有所不为。从而用高洁的德行、高远的志向和高尚的情怀,守住自己的行为习惯,为将来的成长、成才和成事业打下厚实基础。”停顿一会,又反问:“如果是这样,我们整个社会还会乱码吗?”我也接着俞教授的“礼”的话题,我说“教授所言极是。最近,我撰写了一篇题为《中国传统优秀的伦理教育,会减少和预防青少年犯罪》的论文,虽然未合时宜,与您的看法十分一致。”(注:该文后被华东地区第七次青少年犯罪问题科学研讨会上被评为“优秀奖”)

俞教授坐了下来,说:“我们中华民族,因为过去穷,知道世事的好歹,大多数人是吃了果子拜树头。极少数人总不能天天骂果树吧。所以,爱国主义、集体主义十分必要。”他脸朝亮窗,大声地说:“只有这种精神,能团结一切的人,团结一切的意志,一切的力量,众志成城,万众一心。处处攻关,力成大业。”俞元桂的一席话,表达他内心世界的纯净与秀美。

我和教授的往来并不频繁,他有事,呼我能去,如带话与仙游李朴(中国画家李耕之子)联系、代表他向郭骥(莆田市教师进修学院特级教师)问好等等。我想,我和俞教授关系,比“君子之交淡如水”更浓。我向教授诚恳地说:“为勉励下一代,您有空暇时,给我的儿子吴剑伟题写一个书斋名好吗?”俞教授欣然答应,笑着说:“长期来没给人题过词,未曾提起毛笔,惟恐写不好。”一星期后,我在莆田收到俞教授的署名大字“無逸齋”勉励青年一代努力奋进!

我衷心祝愿俞教授和我的后裔及天下百姓“福禄增绥添鹤算,儿孙继世作龙贤”!

【链接】 俞元桂(1921-1996) 笔名:吴钩、吴刚。福建莆田人。民盟成员。1942年毕业于福建协和大学中文系。1946年参加革命工作,历任福建协和大学中文系讲师、福建师范大学中文系副教授、教授、系主任。中国民主同盟中央委员,福建省民盟副主任,福建省政协常委、省文联顾问。1947年开始发表作品。1984年加入中国作家协会。(吴永坤)